AUTOMATA2019は6月26日〜28日の3日間、メキシコ・グアダラハラのグアダラハラ大学にて開催されました。

1日目(6月25日)

成田空港からメキシコシティ国際空港を経由してグアダラハラのドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港へ渡航しました。日本時間25日16:35に成田空港を出発してメキシコシティ国際空港に到着したのは現地時間で25日15:20でした。18:00にメキシコシティ国際空港を出発して19:15にドン・ミゲル・イダルゴ・イ・コスティージャ国際空港に到着しました。その後ホテルに向かいチェックインをしてホテル周辺を散策しました。ホテル周辺でお祭りがあったようで賑やかな雰囲気でした。

2日目(6月26日、学会初日)

グアダラハラ大学に訪問して、学会の受付を行い、他の参加者の発表を聴講しました。空き時間でグアダラハラ大学の学内を探索しました。

夜に、学会の懇親会で夕食を食べました。

招待講演のTullio氏による「The Garden of Eden Theorem: from cellular automata to algebraic dynamical systems」が印象的でした。セルオートマトンのエデンの園定理に群論と幾何学の内容を関連させた内容で、オートマトンを専門としていた自分には難しい内容でした。しかし、オートマトンと他の分野のつながりを理解することができました。今後はオートマトン以外の分野の勉強が必要だと痛感しました。

3日目(6月27日、学会2日目)

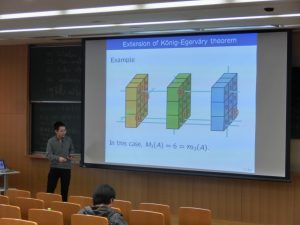

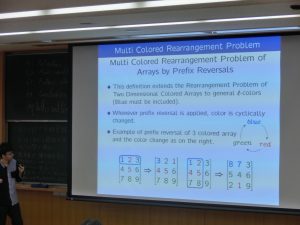

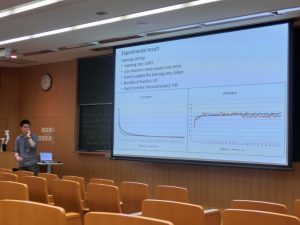

午前中に発表を行いました。午後は学会の運営者にテキーラ村を案内してもらい、観光しました。村の中はテキーラを売っている店が多く、バスの形もテキーラの酒瓶の形をしていました。メキシコのテキーラの飲み方を体験しましたが本当においしかったです。

発表を行いましたが、スライドばかり見ていたせいで、聴衆のほうへ意識を向けていなかったので、自分の研究を十分に伝えきれませんでした。今後の発表ではこのようなことがないように改善したいと思います。

印象的だった発表は、Pablo氏による「Quantum Cellular Automata: Computability and Universality 」とAlonso氏による「Bounding the minimal number of generators of groups and monoids of cellular automata」です。Pablo氏の発表では、量子セルオートマトンの分野の計算可能性と普遍性について説明していただきました。Alonso氏の発表では、可逆セルオートマトンの群の最小の生成元について説明していただきました。

4日目(6月28日、学会最終日)

午前中に学会が閉会しました。午後にグアダラハラを観光しました。印象に残っているのがオスピシオ・カバニャースという文化センターにある壁画と天井画廊です。

Thibault 氏の「Generic properties in some classes of automaton groups」が印象的でした。「典型的なオートマトングループはどのようなものになるか」という疑問に対して、可逆性などを証明することで部分回答が得られることを説明していただきました。

5日目(6月29日)

早朝にホテルをチェックアウトして、飛行機でメキシコシティに移動しました。

バスやタクシーを使ってテオティワカン遺跡やソカロ広場などの観光地を巡りました。

30日午前2:20にメキシコシティ国際空港を出発し、日本時間7/1日に日本に帰国しました。

感想

学会では主にセルオートマトンの内容が発表されていました。印象に残っている発表の特徴は、「どういう背景で」「何が問題で」「こんなアプローチや研究が今まであって」「このトークではこういう話をします」と、導入部が一連のスムーズな流れになっていました。そのため、話について行きやすく、最後まで夢中になって話を聞いていました。今回のスライド作成において導入部を先生から指摘されていましたが、その理由を明確に理解することができました。3日間の学会で今後の勉強や研究、スライド作成の参考になる有意義な時間を過ごすことができたと思います。

また、学会以外では観光地や料理など、日本と違う文化に触れる貴重な体験をすることができました。

海外に行くことが初めてだったので、いろいろと不安がありましたが、楽しい思い出を作ることができたと思います。

本学会参加にあたり、研究室の先生や友人には多くのご協力をいただきました。本当にありがとうございました。

-129x300.png)